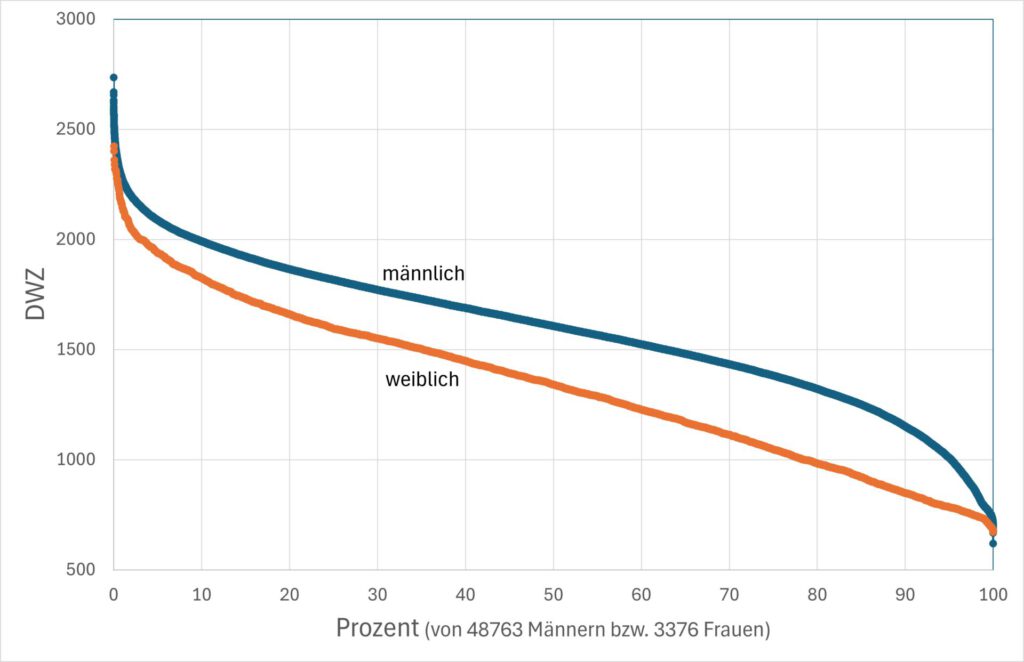

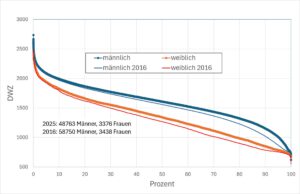

Ich mag alliterierende Titel …. . Auslöser für meinen Artikel war dieser Beitrag von Gerald Hertneck – einer von derzeit vielen zum Thema „Frauen und Männer im Schach“. Konkret fragte ich mich, woher er (im allerersten Satz) „weshalb Frauen im Schnitt schlechter Schach spielen als Männer (etwa 200 bis 250 Elopunkte)“ eigentlich hatte. Woher er es hatte weiß ich immer noch nicht, aber – siehe Titelbild – es stimmt für DWZ tatsächlich, im mittleren bis unteren Bereich ist es sogar noch etwas mehr. Dabei vergleicht man da sehr unterschiedliche Populationen, siehe Erläuterung zur x-Achse, und es gibt noch einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern im Schach – siehe später.

Wissenschaftliche Ansprüche kann das wohl allenfalls bedingt erfüllen, auch wenn ich es „versuche“. Die Lesenden mögen selbst entscheiden, was das wird – vielleicht nur reine Spielerei oder auch Spinnerei. Dazu gehört aber, dass ich die Datenbasis dokumentiere, und auch meine ganzen Annahmen und soweit möglich auch damit verbundene Fallstricke. Mit mehr Zeit, mehr Ressourcen, Programmierkenntnissen usw. ginge es wohl noch viel gewissenhafter. Potentiell wäre es dann vielleicht sogar eine Bachelor- oder Masterarbeit. Wie dem auch sei, los geht’s:

Die Datenbasis

Wer suchet der findet, jedenfalls manchmal und sonst gäbe es diesen Artikel gar nicht. Komplette DWZ-Listen gibt es als zip-Dateien beim Schachbund. Die jeweils aktuellste, und sofern gewünscht auch separate Listen pro Landesverband, gibt es auf der allgemeinen Download-Seite. Das geht auch ohne Login. Später hatte ich auch die Idee „Wie war es denn früher, wie hat es sich zuletzt entwickelt?“. Dafür muss man das Archiv konsultieren – sehr viele Listen, die älteste verfügbare vom 9. Juni 2016 und das reichte mir. Das geht nur mit Login, wobei man aktuell kein „berechtigtes Interesse“ d.h. Mitglied eines deutschen Schachvereins nachweisen muss. Jede(r) bekommt auf formlosen Antrag einen Account. Das soll sich offenbar in absehbarer Zeit ändern.

Ich habe dann noch eine andere Datenquelle konsultiert und verarbeitet, aber das kommt später.

Die Annahmen und daher Filterfunktionen

Zunächst bekommt man dann (steht auch in der jeweiligen Readme-Datei) aktuell 96822 Spieler(innen) aus 2273 Vereinen – 87145 männlich, 9737 weiblich. Ganz aktuell ist das nicht, aber Analysen sind Stand DWZ-Liste 8. Juli 2025. Derzeit (26.7.2025) sind es 97251 Spieler(innen) in 2276 Vereinen. Zwischenzeitlich wurden also drei neue Vereine gegründet (welche untersuche ich mal nicht), und gut 400 Personen neu beim Schachbund gemeldet – Hintergrund wohl: demnächst müssen Mannschaftsaufstellungen für die neue Saison gemeldet werden. Wer die zusätzlichen Spieler sind habe ich auch nicht untersucht – Anfänger für die untersten Ligen, vielleicht auch Neuzugänge aus dem Ausland für die Bundesliga? Es können auch weitere Doppelmitglieder sein (s.u.).

Am 9. Juni 2016 waren es brutto 90414 Spieler(innen) in 2432 Vereinen – 83130 männlich, 7284 weiblich. Es gab also ein gewisses Vereinssterben, wobei seit 2016 auch einige Vereine neu gegründet wurden. Brutto gab es demnach einen Mitgliederzuwachs. Aber warum sage ich „brutto“, und warum passt das nicht zur Beschriftung der obigen x-Achse? Das kommt jetzt, drei Filterfunktionen:

1) Nur aktive Mitglieder von Schachvereinen

Das machte ich, da einige Spieler in mehreren Vereinen Mitglied sind und damit in der Gesamtliste mehrfach auftauchen. Vereinzelt verliert man so auch Spieler, die aktuell nur passives Mitglied eines Schachvereins sind. Sauberer wäre vielleicht ein Skript welches gewährleistet, dass jede Spieler-ID einmal auftaucht aber keine mehrfach. Aber ich gehe mal davon aus, dass die von mir gewählte für mich einfachere Methode Ergebnisse nicht wesentlich verfälscht.

2) Nur FIDE-Land GER

Das machte ich, da ich den Status quo in Deutschland untersuchen will nebst ein bisschen Spekulation, wie das zustande kam. In diesem Sinne sind die Herren Carlsen, Gukesh, Abdusattorov, Nakamura usw. nicht Teil der deutschen Schachszene – und auch nicht z.B. die Nummer 197 der deutschen DWZ-Liste Erik van den Doel. Nebenbei: falls Franz Jittenmeier, wo auch immer er nun ist, Internet hat und den Schachkicker liest: ausgesprochen wird das „van den Duhl“ und nicht etwa „van den Döhl“. Analog gilt es bei den Frauen für – um mal nur zuletzt aktive Spielerinnen zu nennen – Mariya Muzychuk, Polina Shuvalova, Vaishali Rameshbabu oder auch Machteld van Foreest.

Wichtig dabei: auch Spieler ohne FIDE-ID werden oft „GER“ zugeordnet, aber nicht immer. Erst nach Abschluss meiner Analysen bemerkte ich, dass es auch die Option „FIDE-Land ?“ gibt, sprich im entsprechenden Feld steht ein Fragezeichen. Oft aber nicht durchgehend sind das ausländisch wirkende Vor- und/oder Nachnamen. Auch bei deutschen Namen kann man sich nicht sicher sein: ein Christian Bauer (den es so gefiltert in der DWZ-Liste nicht gibt) könnte auch Schweizer oder Österreicher sein oder, wie der GM, Elsässer. Wie dem auch sei: bei „FIDE-Land ?“ wurde es offenbar noch nicht geklärt, warum es geklärt werden müsste steht auf einem anderen Blatt. Diese Unsicherheit oder „Unschärfe“ gibt es in meinen Analysen, bei denen sie nicht berücksichtigt werden.

Ausländer sind besser?

Spieler mit geklärter ausländischer „Schachbürgerschaft“ sind jedenfalls statistisch klar besser (DWZ 1959±420) als Spieler mit FIDE-Land GER (1589±323). Ich habe das mal nur für Männer überprüft, bei Frauen ist es wohl ähnlich. Natürlich bedeutet das nicht, dass Deutschland im Schach Entwicklungsland ist. Aber für Mannschaftskämpfe – durchaus auch unterhalb der Bundesliga – holt man eben Spieler aus dem Ausland nur dann, wenn sie die Mannschaft verstärken. Auf Bezirksebene macht man es wohl allenfalls dann, wenn man einen Sponsor hat und überregionale Ambitionen für diese Mannschaft.

Spieler(innen) mit Migrationshintergrund

tauchen nur auf, wenn sie die deutsche „Schachbürgerschaft“ haben. Sicher gibt es auch auf Amateurniveau viele, die seit Jahren in Deutschland wohnen und durchaus Teil der deutschen Schachszene sind, aber bei der FIDE noch für ihr Ursprungsland registriert sind. Aber da müsste man dann im Einzelfall untersuchen oder definieren, wie weit sie zuvor im Ausland ausgebildet wurden. Es gibt auch einige „absolut deutsche“ Spieler(innen), die wegen Remigrationshintergrund eine ausländische Schachbürgerschaft haben, z.B. die Engländerin Ingrid Lauterbach.

Für ein paar Länder habe ich mir das noch angeschaut, mal nur für Männer: Unter den 162 Niederländern sind vorne viele GMs, welche siehe wohl vor allem Bundesliga-Aufstellungen der letzten und – sobald offiziell bekannt – auch der nächsten Saison. Ganz unten auch ein DWZ-loser IM, der wohl zukünftig Mannschaftskämpfe in Deutschland spielen wird. Und dazwischen alles bis runter zu DWZ 1302. Unter den 79 Türken sind auch zwei GMs (einer noch DWZ-los). Ich kenne nicht alle anderen, auch nicht vom Hörensagen. Aber jedenfalls einige Namen sind mir ein Begriff, und da weiß oder vermute ich, dass sie ihren Lebensmittelpunkt seit Jahren in Deutschland haben.

Unter den 278 Ukrainern sind wohl relativ viele, bei denen es zumindest noch nicht seit langem der Fall ist. Laut Demografie-Portal, das ich später nochmals konsultieren werde, sind 2023 aus der Ukraine 276.000 Personen nach Deutschland zugezogen – ziemlich genau jeder Tausendste von ihnen spielt nun Schach in einem deutschen Verein? Das ist natürlich aus diversen Gründen eine sehr grobe und so nicht zutreffende Schätzung.

3) Nur Spieler(innen) mit DWZ

Das machte ich, da mich die DWZ-Verteilung interessiert …. . Es gibt auch eine Reihe mit „Restpartien“, d.h. bereits DWZ-Auswertung aber noch keine DWZ. Zum Teil sind die Restpartien neueren Datums, zum Teil ist es auch einige Jahre her.

Und dann habe ich nach „männlich“ und „weiblich“ gefiltert, andere Optionen gibt es beim Schachbund übrigens nicht. Übrig bleiben (steht ja bereits auf dem Titelbild, das ich nun gleich wiederhole) 48763 Männer und 3376 Frauen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Schachpopulationen ist damit erwähnt, es gibt zwei weitere:

„Männer sind (im Schach) besser als Frauen“?

Das stimmt statistisch tatsächlich, und zwar über das gesamte DWZ-Spektrum – nur ganz unten konvergiert es natürlich (oben nicht). Man kann das auch tabellarisch zeigen:

| Prozent | Männer | Frauen | Delta |

| 10% | 1992 | 1826 | 166 |

| 20% | 1865 | 1661 | 204 |

| 30% | 1772 | 1551 | 221 |

| 40% | 1689 | 1448 | 241 |

| 50% | 1607 | 1342 | 265 |

| 60% | 1525 | 1228 | 297 |

| 70% | 1434 | 1114 | 320 |

| 80% | 1322 | 983 | 339 |

| 90% | 1152 | 850 | 302 |

Jeweils bedeutet es „x% haben diese DWZ oder mehr“. Gerald Hertneck lag mit „etwa 200 bis 250 Elopunkte“ durchaus richtig bzw. hat das für den mittleren bis unteren Bereich eher noch unterschätzt. Dabei wurde Elo in diesem Bereich bereits „komprimiert“, was für DWZ noch kommen soll.

Wie kann man die Kurven noch beschreiben? Jeweils sind nur wenige „sehr gut“ – bei Frauen ist dieser Knick vielleicht oberhalb von 2000, für Männer bei 2200. Jeweils fehlen dann noch 300 oder 400 Punkte bevor ein Dasein als Schachprofi, jedenfalls als Spieler(in), realistisch ist. Zu einer Voraussetzung für WGM bzw. GM fehlen auch noch 300 Punkte. Rechts davon verlaufen die Kurven nicht ganz parallel, die Lücke zwischen Männern und Frauen wird ja immer größer. Der nächste Knick bei Männern vielleicht rechts von DWZ 1150, bei Frauen nur bei 750. Da muss man noch vorsichtiger sein, was man als Patzer- oder Anfängerniveau bezeichnet – jede(r) fängt dabei irgendwann an, irgendwann werden sie dann besser (oder auch nicht). Für junge Jugendliche ist, mein Eindruck als ehemaliger Jugendleiter, „vierstellige DWZ“ bereits „der erste Meilenstein“. Manchmal, aber nicht immer ist das auch die erste DWZ.

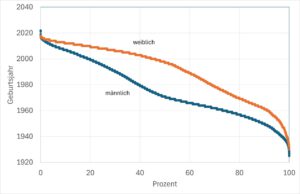

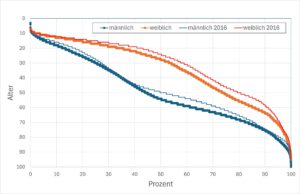

„Frauen sind (im Schach) jünger als Männer“?

Das kann man oft hören oder lesen, in diesem Ausmaß hat es mich überrascht. In dieser DWZ-Liste ja auch, was bei Standard-Anfragen nicht verraten wird: das Geburtsjahr.

Auch das noch als Tabelle:

| Prozent | Männer | Frauen | Delta |

| 10% | 2007 | 2012 | 5 |

| 20% | 1999 | 2010 | 11 |

| 30% | 1990 | 2006 | 16 |

| 40% | 1979 | 2003 | 24 |

| 50% | 1971 | 1997 | 26 |

| 60% | 1966 | 1989 | 23 |

| 70% | 1962 | 1979 | 17 |

| 80% | 1957 | 1969 | 12 |

| 90% | 1950 | 1961 | 11 |

Hier gilt „x% in diesem Jahr oder danach geboren“. Schachspielende Frauen sind demnach „bis zu 25 Jahre jünger“!!? Natürlich noch nicht im Jugendbereich, aber bei den Erwachsenen. Wie man den Kurvenverlauf generell beschreibt oder gar dann interpretiert, da bin ich etwas überfragt.

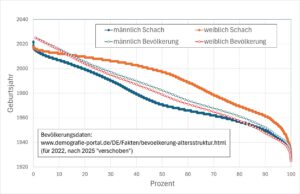

Schachspieler(innen) vs. Bevölkerung insgesamt

Wie passt das eigentlich zur Altersstruktur der gesamten Bevölkerung? Auch dazu konsultierte ich das Demografie-Portal – bzw. nur dazu, das zuvor war ein kleiner Scherz. Aktuellste Daten sind offenbar aus 2022, ich habe sie heruntergeladen (ganz unten auf der verlinkten Seite der Link) und mal auf 2025 projiziert – mit der Annahme, dass sich seither nicht viel an der Altersstruktur der deutschen Bevölkerung geändert hat. Noch ein Diagramm, nun wird es sicher verwirrend aber besser kann ich es nicht grafisch darstellen:

Frauen haben eine höhere Lebenserwartung und sind daher in der Gesamtbevölkerung durchschnittlich etwa drei Jahre älter (jedenfalls über einen weiten Teil des Altersspektrums). Die Altersverteilung für beide Geschlechter ist relativ linear, bis auf einen Knick ab etwa 80 Jahren – so alt bzw. älter werden nicht alle. Im Detail ist es nicht ganz linear, aber als erste Annäherung.

Schachspielende Männer sind vergleichsweise alt, Frauen dagegen jung. Das gilt nicht im sehr jungen Alter – nach der Geburt dauert es eben etwas, bis man Schach entdeckt, dann vielleicht im Schulschach landet (Schach schon zuvor wohl eher selten), dann im Verein und dann irgendwann die erste DWZ. Und insgesamt gibt es größere Unterschiede im Verlauf der Kurven, aber ich schrieb ja schon dass ich darauf nicht eingehe.

Wie war es früher?

Wie gesagt, ein Vergleich mit Juni 2016 muss reichen:

Damals gab es nach denselben Filterkriterien etwas mehr schachspielende Frauen und deutlich mehr schachspielende Männer. Wo sind fast 10.000 Männer eigentlich geblieben? Das müsste man näher untersuchen. Eine These: während der Pandemie gab es gezwungenermaßen eine Abwanderung ins Internet. Gab es danach mehr Männer die dachten „Schach im Internet reicht mir, Verein brauche ich nicht mehr“ als Zuwanderung von Spielern, die Schach im Internet neu entdeckten und dann auch in einem Verein landeten? Es kann auch andere Gründe geben, oder es gibt irgendeinen Denkfehler in meinem gesamten Ansatz. Ein Punkt kann dabei potentiell viel erklären: 2016 gab es nur 84 Spieler „ohne FIDE-Land“, aktuell sind es satte 9031.

Eine andere Frage kann man leicht beantworten: Warum gab es 2016 117 Ukrainer in deutschen Schachvereinen, und nun deren 278? Das lag nicht an der Pandemie. Es liegt auch nicht oder nur kaum daran, dass zusätzliche GMs für (vor allem) die Bundesliga angeheuert wurden: 2016 waren es 30, aktuell sind es 32. Dann hat es wohl politische Gründe.

Zurück zum Kern des Artikels: Den strukturellen DWZ-Unterschied zwischen Frauen und Männern gab es auch 2016. Die Grafik suggeriert außerdem, dass es seither keine DWZ-Deflation gab sondern durchaus etwas Inflation. Aber jedenfalls der andere Grund für die demnächst anstehende Anhebung der DWZ im Bereich unter 2100 besteht dennoch: Anpassung an bereits analog korrigierte FIDE-Elozahlen.

Männer und Frauen wurden älter

Individuell ist es natürlich so, aber es gilt auch „kollektiv“. Dass der Altersmedian (50% jünger, 50% älter) bei den Frauen von 25 auf 28 anstieg ist wohl kein Problem, bei den Männern (von 50 auf 55) kann man es als Problem bezeichnen. Dabei wären mehr junge Frauen wohl keine Lösung für „Überalterung in Vereinen“ – die landen dann eher nicht in bisher von alten Männern dominierten Vereinen. Was man ansonsten aus den Kurven herauslesen kann überlasse ich dem Publikum.

Soweit war es rein datenbasiert, nun noch ein bisschen

Diskussion

Der DWZ-Unterschied zwischen Frauen und Männern ist strukturell, aber woran kann es liegen? Ich werde nicht alle Schachkicker-Artikel zu diesem Thema Revue passieren lassen. Sie beziehen sich vielleicht überwiegend auf den Leistungssportbereich, während ich ja das gesamte Spektrum abdecke. Eine These ist:

- Es gibt biologische Gründe, warum Männer im Schach einfach (statistisch) besser sind. Das ist eben so, man (oder frau) kann das nicht ändern.

Wenn dem so ist, gilt es vor allem für den ober(st)en DWZ-Bereich bzw. für Schach als Leistungssport? Prozentual sind das dann bei den Männern mehr als bei den Frauen (siehe auch meine nächste eigene These), aber kann es den Unterschied über das gesamte Spektrum erklären? Zweite eigene These:

- Männer sind (nicht individuell aber statistisch-kollektiv) ehrgeiziger als Frauen. Individuell ist das dabei aber (falls nicht irgendwie genetisch bedingt) eine individuelle Entscheidung.

Es kann dann mehrere Folgen haben: Wer außer ehrgeizig auch talentiert ist macht schneller Fortschritte und erreicht insgesamt mehr. Bei wenig Talent kann es auch bedeuten: wenn Fortschritte ausbleiben (oder wenn die Spielstärke später wieder abnimmt) hören sie eher komplett auf. Vielleicht gibt es bei den Frauen auch relativ mehr, die vor allem oder nur zum Spaß spielen („just for fun“) – Ergebnisse und DWZ sekundär.

„Komplett aufhören“ wird dabei in DWZ-Listen nur dann erfasst (bzw. eben nicht mehr), wenn man auch die Mitgliedschaft im Verein aufkündigt. Das kann neben „keine Lust mehr am Schach“ auch andere Gründe haben: Krach mit dem Verein und keine Alternative vor Ort, Umzug und kein passender Verein am neuen Wohnort, keine Zeit mehr für Schach (nur noch im Internet?), …. . Manchmal ist es auch (im Nachhinein) vorübergehend und man landet nach Jahren oder Jahrzehnten wieder in einem Verein.

DWZ-inaktive aktive Spieler

Wer seine Mitgliedschaft nicht aufkündigt aber keine DWZ-gewerteten Partien mehr spielt – vielleicht trotz A-Status (aktiv, weiterhin für Mannschaftskämpfe spielberechtigt) nur noch passives Mitglied, vielleicht nur noch vereinsintern und eventuell im Notfall für Mannschaftskämpfe verfügbar – bleibt in der DWZ-Liste. Das könnte man herausfiltern mit „letzte DWZ-Auswertung (z.B.) vor 2024“. Es sind dann immerhin 9664 Männer und 906 Frauen.

Bei den Männern wird diese Liste von einer Reihe GMs angeführt, die anonymisiere ich mal unzureichend: ganz vorne einer, den es in die USA verschlagen hat, dahinter auch drei mit denen ich mal in unterschiedlichem Rahmen direkten Kontakt hatte. Sie haben (wenn man einen Bindestrich ignoriert) zusammen fünf Vornamen, von denen drei mit J anfangen. Gemeint ist nicht Jan Hendrik Timman, der ist erstens Niederländer und zweitens spielt er noch in niederländischen Ligen und auch das wird DWZ-ausgewertet. Zwei der drei gemeinten Spieler sind gebürtige Hessen, einer wurde gerade auf dem Schachkicker erwähnt.

Aktivität ist relativ

Man könnte auch generell nach Anzahl DWZ-Auswertungen filtern. Männer sind da etwas aktiver (53±45,2 Auswertungen) als Frauen (44,6±43,4 Auswertungen), 2016 war es 43,9±37,9 zu 37,5±38. Aber die sehr hohen Standardabweichungen „relativieren das“ ziemlich …. . Und DWZ-Auswertung kann ja alles sein: nur mal Ersatz in Mannschaftskämpfen (ein zwei Partien pro Saison), Stammspieler in Mannschaften, Vereinsmeisterschaft (falls DWZ-gewertet), Turniere, fehlt da noch was? Anzahl DWZ-gewertete Partien, insgesamt und wie viele (zuletzt) durchschnittlich pro Jahr, das findet man in den Daten nicht – jedenfalls nicht auf Anhieb oder automatisierbar.

Noch ein Detail am Rande: Es gibt 13 Spieler (keine Spielerin) mit über 400 DWZ-Auswertungen – darunter ein GM, aber der „Sieger“ mit sechshundertvierundsiebzig DWZ-Auswertungen ist ein titelloser Spieler. Er ist nach wie vor aktiv aber nicht mehr so oft wie früher – meine Prognose: tausend DWZ-Auswertungen wird er in seinem Schachleben nicht erreichen. Er bleibt hier mal anonym, regional ist er womöglich bekannt.

Welche Rolle spielt die unterschiedliche Altersstruktur (bei Frauen und Männern)?

Schwer zu sagen, was ist denn im Amateurbereich „das beste Schachalter“? Das mag individuell sehr unterschiedlich sein, abhängig von „was sonst so im Leben stattfindet“ – privat, beruflich, andere Hobbies, …. . Wer mit 40 mit Fußball aufhört hat vielleicht dann mehr Zeit für Schach, wer nicht mehr berufstätig und noch gesund ist kann vielleicht auch im fortgeschrittenen Alter noch einmal durchstarten. Ein Schachspieler sagte mal „seit ich Kinder habe spiele ich viel schlechter“ – er bleibt schon deshalb anonym weil ich nicht mehr weiß, wer das (am Rande eines Mannschaftskampfs) war. Ob er sich wieder verbessern wird, wenn die Kinder weniger Betreuung benötigen und dann irgendwann den Haushalt verlassen, weiß er noch nicht.

Um das näher zu untersuchen müsste man die DWZ-Listen 2025 und 2016 miteinander abgleichen: wer hat sich zwischenzeitlich verbessert, wer blieb etwa auf demselben Niveau, wer hat DWZ eingebüßt, wer ist „verschwunden“? Die beiden aktuell DWZ-besten bei den Männern haben sich seit 2016 um etwa 400 bzw. etwa 600 DWZ-Punkte verbessert, damals waren sie ja jung (ca. 12 Jahre) und sind es nun immer noch. Die aktuelle Nummer drei machte dagegen kaum Fortschritte, sie war 2016 bereits „etabliert“ – Jahrgang 1997, auf hohem Niveau vielleicht noch zehn Jahre „im besten Schachalter“. Aber wie ist es im Amateurbereich für alle Altersklassen? Diese Frage kann ich nicht beantworten, die nächste auch nicht:

Wie geht es weiter – vom Ist-Zustand zu welchem Soll-Zustand?

Wenn man den Frauenanteil insgesamt erhöhen will wird die DWZ-Lücke zu Männern wohl jedenfalls nicht kleiner. Zusätzliche Spielerinnen wären wohl – jedenfalls anfangs und vielleicht auch dauerhaft – eher im unteren bis mittleren Bereich des weiblichen DWZ-Spektrums angesiedelt. Wer motiviert und talentiert ist kommt „von selbst“ und muss nicht umworben, überzeugt oder überredet werden!?

Ein Rezept um die DWZ-Lücke zu verkleinern wird ja demnächst bereits angewendet: DWZ-Booster unterhalb von Elo 2100, davon profitieren Frauen relativ gesehen mehr – aber das ist wohl nicht der Grund warum man das macht. Im Jugendbereich werden Mädchen schon ab einem niedrigeren DWZ-Niveau speziell gefördert als Buben – Kaderförderung auf Landes- und Bundesebene. Das sind dabei naturgemäß wenige, generell und auch für Erwachsene: „Müssen“ Frauen „massenhaft“ besser werden, auch wenn sie das selbst gar nicht wollen oder anstreben? Wenn ja, wie ginge das dann??

So das sollte reichen, generell soll (auch) dieser Artikel ja Diskussionen auslösen – „die Leser(innen) sind am Zug“!

Ein ganz hervorragender Artikel, zu dem man den Autor nur beglückwünschen kann!

Es ist wichtig, Schach nicht nur im Hinblick auf die Spitze zu untersuchen (leider allgemein der Standard), sondern bei der breiten Masse anzusetzen, wenn man brauchbare Erkenntnisse gewinnen will. Die DWZ-Untersuchung liefert noch weit bessere Aufschlüsse als solche auf der Basis von Elo.

Das größere Gender Gap in den unteren Alters- und Spielstärkeklassen kann ich aus verschiedenen eigenen Untersuchungen bestätigen und sehe es gerade wieder bei einer Analyse im Bereich u8w, an der ich arbeite. Mädchen starten dort bereits wesentlich schwächer als Jungen. Dies zeigt nicht nur die Rating Auswertung, sondern auch die Fehlerquote der Partien, also die reale Spielpraxis.

Die Girls, die wirklich interessiert sind, können dann in den folgenden Jahren die Lücke verkleinern, die anderen hören auf.

Interessant fand ich auch, dass die Anzahl der aktiv spielenden Mädchen / Frauen von 2016 auf 2025 mit ca. 3.400 trotz der Bemühungen zum Frauenschach fast gleich geblieben ist!?

ich finde den Beitrag wirklich brilliant, und auch sehr überraschend in den Ergebnissen. Was ich zunächst nicht ganz verstehe, dass so viele Schachspieler bei dir rausfliegen, dass sich die Zahl der untersuchten Mitglieder fast halbiert

Also, es gibt drei Ausschluss-Kriterien, die zur Reduzierung der Spieler/innen führen:

– Nur aktive Mitglieder von Schachvereinen (passive werden herausgefiltert)

– Nur FIDE-Land GER (die Legionäre werden herausgefiltert)

– Nur Spieler(innen) mit DWZ (Spieler ohne Wertungszahl werden herausgefiltert)

Und diese drei Kriterien reichen aus, um von 96822, (gerundet 97.000) auf „48763 Männer und 3376 Frauen“, in Summe also rund 52.000 zu kommen? Da muss man sich doch fragen, woran liegt das in erster Linie? Zu viele Doppelmitgliedschaften vermute ich, denn die anderen beiden Kriterien sind wohl mengenmäßig nicht so stark ausgeprägt. Oder gibt es 5% bis 10% der Mitglieder ohne DWZ? Und so viele Ausländer werden auch nicht in der Liste geführt sein…. Kurzum, wie kommt es zum Schwund von 45.000 Mitgliedern? Das sollte aus meiner Sicht im Artikel noch näher erläutert werden, denn sonst wirkt es ein bisschen unglaubwürdig, dass ab Beginn der eigentlchen Untersuchung so viele fehlen…

Also konkret gefragt: fallen vielleicht 30000 Passive Mitglieder raus, und der Rest verteilt sich auf die beiden anderen Kategorien?

Des weiteren stellt sich dann hier wirklich die Frage, was eigentlich die Mitgliederstatistik des DSB wert ist. Wir waren bisher daran gewöhnt, dass die Marke von 100.000 Mitgliedern das Ziel ist. Nun sind es auf einmal nur noch die Hälfte, wenn man anders zählt? OK die Spieler ohne DWZ kann man hier natürlich mitrechnen, aber schon bei den ausländischen Spieler*innen wird es fragwürdig, denn es sind ja keine Spieler des DSB. Und bei den passiven Mitgliedern liegt der Fall ganz klar: ein Spieler kann und darf in der Mitgliederstatistik nicht doppelt gezählt werden, daher sollten eigentlich immer nur die Zahlen der aktiven Spieler miteinander verglichen werden!

Inzwischen habe ich herausgefunden, dass 7.842 passive Mitglieder im Bestand enthalten sind, das sind also diejenigen Spieler, die in mehr als einem Verein Mitglied sind, und für die Mitgliederstatistik nicht dppelt gerechnet werden sollte,. Davon 962 Frauen und 6.879 Männer. Aktive Spieler gibt es also „nur“ 89.410.

Wo kommt also die Masse der Spieler her, die aus der Auswertung rausfallen? Es sind definitiv die Spieler ohne DWZ! Von den aktiven Mitgliedern des DSB haben nur 66.611 eine Wertungszahl! Somit haben also rund 22.800 Mitglieder des DSB keine Wertungszahl! Das ist ein erstaunlich hoher Anteil! Man stellt sich sofort die Frage: wieso sind es so viele? Die Antwort liefert die Zusatzauswertung nach der letzten Auswertung. Immerhin etwa 9.000 haben eine letzte DWZ-Auswertung, aber noch keine DWZ-Zahl. Und vom Rest sind 5.711 Spieler*innen im Jahr 2015 oder später geboren, also maximal 10 Jahre alt.

Zu guter Letzt untersuchen wir das Inländer-/Ausländer-Verhältnis. Von 97.251 Spielern sind nur 54.757 mit dem Zusatz GER vermerkt, das ist ein Anteil von 56%. Aber hier kommt der Haken: es gibt nämlich noch das Fragezeichen, das sind die Spieler, deren Nationalität ungeklärt ist. Und das sind etwa 18.700 Spieler*innen! Dazu noch mal 13.100 Spieler mit leerem Eintrag bei Nationalität. Somit macht die DWZ-Liste bei über 30.000 Spieler*innen keine Angabe zur Nationalität.

Und hier noch eine Auswertung zur Nationalität, nachdem ich einen weiteren Filter entdeckt habe:

– 61.493 aktive Spieler mit Kennzeichen D wie deutsch

– 1.394 aktive EU-Ausländer

– 3.126 aktive Nicht EU-Ausländer

– 27 gleichgestellte Spieler (=Schachdeutsche)

– 15.532 Spieler*innen ohne Angabe zur Nationalität, davon definitiv 1.000 Nichtdeutsche

– 7.828 weitere Spieler*innen ohne Angabe zur Nationalität, davon mindestens 3.854 nichtdeutsche Spieler*innen

Wie hoch ist nun also im Ergebnis die Anzahl der aktiven deutschen Spieler mit DWZ? Wieder setzen wir Filter in der Excel-Tabelle:

– 66.611 Aktive Spieler*innen mit DWZ (Deutsche und Nichtdeutsche)

– 53.054 Spieler*innen davon mit Kennzeichen D wie deutsch

Aber da nicht bei allen Deutschen Kennzeichen D gesetzt ist, muss man noch weiter filtern

– 51.843 aktive Spieler*innen mit Land GER und variablem Kennzeichen

– 45.564 aktive Spieler*innen mit Land GER und Kenzeichen D

Wie hoch ist dann letztendlich der „deutsche“ Frauenanteil?

3.343 Frauen mit Kennzeichen GER von 51.843 Spielern ebenfalls mit Kennzeichen GER!

Das entspricht einem Anteil von nur 6,4 %.

Hier noch ein letzter Kommentar, und eine letzte Auswertung: Wie hoch ist die Anzahl der aktiven Frauen mit DWZ, und Nationalität GER (also die inländischen aktiven Spielerinnen mit DWZ) und dem Kennzeichen D wie deutsch? Die Zahl wird immer kleiner, denn es sind nur noch 2.670 Spielerinnen. Jetzt möchten wir noch wissen, wie viele Spielerinnen davon über 2.000 DWZ haben. Es sind noch 84 Spielerinnen! Und wenn man davon die besten 5 herausgreift, dann hat man die Nationalmannschaft beisammen:

Pähtz,Elisabeth

Wagner,Dinara

Klek,Hanna Marie

Safarli,Josefine

Schulze,Lara

Mir war aus einer früheren Auswertung der DWZ-Statitstik durch Mathias Heinrich (mit Ausklammern der „Legionäre) bekannt, dass es eine Menge de facto inaktiver (im Sinne von nicht wirklich spielenden) Mitgliedern gab, ich denke, es waren damals ca. 20.000. Wenn man in die DWZ-Listen von Vereinen schaut, findet man immer am Ende eine ganze Reihe von Spielern ohne DWZ, die also kaum als echt aktive Klubmitglieder betrachtet werden können oder in Jugendgruppen außerhalb der Vereine organisiert sind, also zum Vereinsleben / Vereinsabend wenig beitragen.

Das lässt viele Schachvereine noch weniger attraktiv erscheinen und man muss sich wundern, was an den fast 100.000 Mitgliedern des DSB wirklich dran ist. Wieviele davon sind „Potemkinsche Mitglieder“, die lediglich die statistischen Daten schönen?

Dafür haben wir wirklich viele prominente „DWZ-Mitglieder“, wenn ich so die Liste von oben anschaue…

A Carlsen,Magnus

A Gukesh,Dommaraju

A Abdusattorov,Nodirbek

A Nakamura,Hikaru

A Erigaisi,Arjun

A Firouzja,Alireza

A Praggnanandhaa,Rameshbabu

A Wei,Yi

A Sindarov,Javokhir

A Giri,Anish

A So,Wesley

A Aronian,Levon

A Mamedyarov,Shakhriyar

A Fedoseev,Vladimir

A Aravindh,Chithambaram VR.

A Duda,Jan-Krzysztof

A Vidit,Santosh Gujrathi

A Maghsoodloo,Parham

P Caruana,Fabiano

usw.

Nach den Zahlen von Gerald Hertneck haben z.Zt. 22.800 Vereins-Mitglieder keine DWZ. Solche Mitglieder gibt es in nahezu jedem Verein.

Dazu ein Beispiel: Der zahlenmäßig größte Schachverein Deutschlands, die Magdeburger Schachzwerge, führt gegenwärtig 781 Mitglieder in seiner Liste. Davon haben nur 73 , d.h. noch nicht mal 10 %, eine DWZ, der ganze Rest hat entweder nur Restpartien oder noch nie eine gewertete Turnierpartie gespielt. Darunter befinden sich vermutlich einige hundert „Karteileichen“.

Zum Vergleich: Der zweitgrößte Verein, der Hamburger SK, hat z.Zt. 730 Mitglieder. Davon haben 498 eine DWZ

Henning Geibel kennt sich im Seniorenschach gut aus aber wohl nicht im Jugendbereich. Schachzwerge Magdeburg ist, wie der Name suggeriert und nach eigener Aussage, (fast) ein reiner Kinder- und Jugendverein. Wenn man im Datensatz nach VKZ (Vereinskennzahl) G0353 filtert und ein bisschen herumspielt sieht man was da los ist:

Nur 13 Mitglieder mit Geburtsjahr im letzten Jahrtausend – praktisch alle passiv und aktive Mitglieder von SG Aufbau Elbe Magdeburg. Das sind wohl die Trainer. 15 weitere Baujahr 2005-2009, und der ganze große Rest 2010 und danach geboren. Einige sind vielleicht „Karteileichen“ – wobei gerade junge Jugendliche mitunter auch mal abtauchen und dann nach Monaten wieder auftauchen, oder eben auch nicht. Der Frauen/Mädchenanteil ist übrigens mit 205 von 780 durchaus beachtlich.

Mir waren die Schachzwerge Magdeburg ein Begriff, da meine Kids von Tarrasch München zu Corona-Lockdownzeiten oft bei deutschlandweiten Jugendturnieren auf Lichess gegen sie spielten. Neben Masse haben sie durchaus auch Klasse: bei den Deutschen Jugend-Vereinsmeisterschaften 2024 waren sie mit vier Teams vertreten: https://www.deutsche-schachjugend.de/2024/dvm/lv/sachsen-anhalt/ . Das Projekt gibt es seit 2009 – wenn Spieler(innen) erwachsen werden gehören sie nicht mehr zur Zielgruppe und landen wohl bei anderen Schachvereinen.

Diese Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, vor angedachten großen Aktionen die Fakten zu ermitteln. Vor einigen Monaten wurde z.B. angedacht,auf Dauer ein Frauen-Brett in Mannschaften aller Spielklassen einzuführen. Ich wies schon an anderer STelle darauf hin, dass für die ca. 5.000 Mannschaften gar nicht genug Frauen vorhanden sind, zumal ja nicht alle Sonntags Mannschaftskämofe spielen können oder wollen und manche einfach zu jung sind. Würde dies strafbewehrt zur Pflicht (Frauenbrett unbesetzt = 0:8) und selbst wenn nicht, hätte es ein Mannschaftssterben und damit manchmal auch ein weiteres Vereinssterben bewirkt.

Auch das Projekt zur Mädchenförderung krankt am Realitäscheck. Woher sollen die Frauen kommen, die in den Vereinen Bezugspersonen oder sogar Trainerinnen sein könnten? Das sichere Umfeld schaffen können?

Es ist traurig, dass ein Denksport-Verband und seine Mitglieder oder Sympathisanten nicht in der Lage sind, die jeweilige Situation gedanklich zu durchdringen.

Das Durchdenken passiert eben gerade in der Praxis nicht, denn für Manche scheint es das wichtigste zu sein, einfach mal einen Antrag auf den Weg zu schicken, um den Kongress oder Hauptausschuss damit zu beschäftigen. Mag sein, dass dabei auch ideelles Engagement damit verbunden ist, aber wenn man als Delegierter Jahr für Jahr wieder und wieder mit Anträgen aller Art konfrontiert wird, dann stellt sich bei manchen Delegierten ein Gefühl der Ermüdung ein….

Einige Anmerkungen – für einen wissenschaftlichen Artikel wäre das „supplementary information“, oft länger als der Artikel selbst. Gerald Hertneck hat ja schon herausgefunden, dass jede(r) das selbst überprüfen kann. Wenn er nicht genau dieselben Ergebnisse hat wie ich ist es vermutlich eine neuere Version der kompletten DWZ-Liste – derzeit wird das täglich(!) aktualisiert: https://www.schachbund.de/dwz-archiv-downloads-dsb.html

Ob sich da täglich etwas ändert (jeden Tag wird irgendein Turnier ausgewertet?) oder ob das eben täglich automatisch generiert wird sei dahingestellt.

Bei FIDE-Land wird offenbar, wenn nicht „offiziell bei der FIDE bekannt“, teils „irgendwas“ eingetragen oder auch nichts bzw. ?. Das entscheidet offenbar der für Anmeldung auf Bezirksebene zuständige Mitgliederreferent „nach eigenem Ermessen“. Da ich für Tarrasch München auch mal neue Mitglieder anmeldete und die Emails noch habe weiß ich, was im Bezirk München gefragt wurde: Vorname, Nachname, Adresse (bei Adresse im Ausland Rückfragen?), Geschlecht, Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Eintrittsdatum – wobei das nicht überprüft wurde (z.B. Scan des Ausweises nicht erforderlich). Der Münchner Referent hat sich im Zweifelsfall für ? entschieden, in anderen Fällen wurde offenbar aus der ausländischen Staatsbürgerschaft auch die fiktive Schachbürgerschaft.

Ich war ja auch Jugendleiter: im Jugendbereich brauchte man auf überregionaler Ebene Nachweise. Bei einem Neuzugang aus dem Ausland musste ich belegen, dass er zum Zeitpunkt der anstehenden deutschen Meisterschaften seit 12 Monaten in Deutschland wohnen würde. Damit war er dann schon zuvor auf bayerischer (Qualifikations-)Ebene spielberechtigt. In zwei anderen Fällen klärte ich vorsorglich mit den Eltern, dass einer seit Jahren in Deutschland wohnt und einer einen deutschen Pass hat. Es gab Ausnahmeregelungen, später (aber da hatte ich München bereits verlassen) waren ukrainische Flüchtlinge direkt bei deutschen Meisterschaften spielberechtigt.

Spielberechtigung (andere Spalte in der Excel-Tabelle) mit den Optionen D (deutsch), E (EU-Ausländer), A (Ausländer), G (gleichgestellt) und auch J (in der Readme-Datei nicht definiert) sowie – oder leeres Feld ist nochmal ein anderes Kapitel.

Top10 mit Status D: Wei Yi, Giri (2016 noch Status E), Aronian, Mamedyarov, Fedoseev, Caruana, Keymer, Kovalenko, Shevchenko, Ding Liren. Aronian spielte ja vor Jahren mal vorübergehend für Deutschland, bei den anderen (außer Keymer) nicht klar warum sie „Deutsche“ sind.

Top10 mit Status E: Carlsen (Norwegen dabei kein EU-Land), Duda, Rapport, Vachier-Lagrave, Gledura, Yuffa (gilt als Spanier), van Foreest, Navara, Nguyen Thai Dai Van (auch Tscheche), Frederik Svane (dänische Wurzeln und dabei bleibt es?!).

Naja, das wird nur dann relevant wenn ein Antrag wie von Gerald Hertneck beim DSB-Kongress erfolgreich sein sollte – und dann kann man es wohl überprüfen und ggf. korrigieren?

„Kritik“ zu Spieler(innen) ohne DWZ würde ich jedenfalls stark relativieren. Wenn es diese Gruppe gar nicht gäbe wäre es ein sehr schlechtes Zeichen: Es würde bedeuten, dass es in Vereinen gar keine Anfänger(innen) gibt. Die gibt es eben – vor allem im Kinder- und Jugendbereich, auch bei Erwachsenen (die vielleicht zuvor nur im Internet spielten), und das ist gut so.

Einige werden vielleicht noch an Turnierschach herangeführt, andere wollen das vielleicht gar nicht – nur vereinsintern, vielleicht nur blitzen, auch das ist legitim.

Mein aktueller Verein hat 56 Mitglieder, davon 14 (noch) DWZ-lose. Neun haben bereits „Restpartien“, einige sollten ihre erste DWZ bekommen sobald osthessische Ligen der letzten Saison ausgewertet sind (bisher noch nicht der Fall). Bei zwei Spielern stammen die Restpartien aus 2019, das sind wohl „Karteileichen“. Ein anderer hat im Alter von 12 Jahren schon relativ viele Turnierpartien aber noch keine DWZ – bisher hat er gegen Spieler mit DWZ immer verloren bei Erfolgserlebnissen gegen ebenfalls DWZ-lose.

Man kann jedenfalls nicht pauschal sagen, dass DWZ-lose „nicht wirklich existieren“.